色紙といろがみ

弊社で運営している当サイト「色紙屋」には、いろんなタイプの色紙を掲載させていただいておりますが、

たまにお客様から「いろがみ」は扱っていますか?という問合せを頂戴します。

確かにこのサイトの色紙は、「しきし」ですが「いろがみ」とも読むことが出来ます。

歴史を紐解けば、「源氏物語」の時代には、色紙は、単に色のついた紙を示す言葉にすぎませんでした。

もちろん白いものも無かったわけではありませんが、圧倒的に色付きの紙が主流だったのです。

そら色紙

白き色紙

浅緑の色紙

黄ばみたる色紙

古典の中には、色紙をこのように表現した言葉が多くみられます。

これらが上記の単に色のついた色紙ですが、今日でも多くの人々に親しまれる色紙という表現様式の始まりとなったのです。

色紙の発祥

色紙は、平安時代中期から鎌倉時代にかけて、屏風や障子に用いられるようになりました。

ここでいう色紙は、「いろがみ」にあたります。

この「いろがみ」に和歌を書いて、屏風や障子の上に貼り付けるのです。

このように貼り付けられた色紙は「色紙形」と呼ばれています。

この色紙形によって、数枚の和紙を貼り合わせてつくられる現在の色紙の原型が出来たのです。

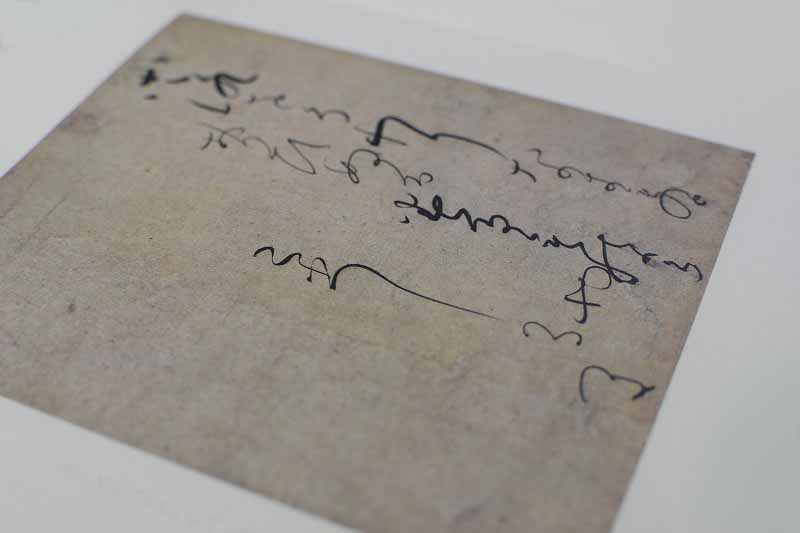

色紙の遺品として最古のものは、藤原定家の「小倉色紙」です。

色紙の大きさ

現在、色紙と呼んでいるものの中には、古筆切のものも少なくありません。

例えば、平安朝時代のもので、寸松庵色紙、桝色紙、継色紙、伝藤原行成筆の色紙、伝藤原伊経の大色紙などがそれにあたります。

これらは本来は冊子本の断簡であるわけですが、散らし書きを部分部分で切り取ったため、大きさの違いがうまれたと考えられます。

例えば、伝藤原公任筆の大色紙、小色紙、堺色紙がそうで、もとは巻子(かんす)本でした。

さらに小さいものには、伝藤原良経筆の豆色紙、伝西行筆の小色紙、藤原定家の教訓色紙などが挙げられます。

これらは小冊子の断簡ですが、西行の筆といわれるものは特に小型の桝形本からのものが多いようです。

さて、現在色紙の形式には大色紙、小色紙、寸松庵色紙、豆色紙などがありますが、これらのサイズがいつ定着したかはっきりとしていません。

また特定の大きさが使われていたということでもないようです。

古筆切に見られるように、古人の書蹟を切り取られていくうちに自然と色紙のサイズが定着したと考えられます。

色紙の書式

「小倉色紙」にはじまった色紙は、本来和歌を書くべき料紙として使われたのですが、色紙そのものが和歌を書く料紙として盛んに使われるようになったのは、鎌倉時代をこえ、室町時代に至ってからです。

色紙を屏風や障子、帖に貼ったりしました。

これらは贈答用として、能書の公卿が書いたものを、貴族社会で贈答品として贈ったり、もらったりということが一般的に行われていまたのです。

その頃、しだいに色紙の寸法が決められ、さらにその書式も決められます。

大きな色紙(大色紙)は、縦が約19.4cm、横が17cm

小色紙は、縦が18.2cm、横が16.1cm

というのが規定のサイズでした。

これらの使用については、身分の上下にしたがって、大きなものを使うというような決まりがあるようです。

さらに、その書式については、歌の散らし方、または古歌を書く場合には作者の名前を入れるなど細かい約束事が決められています。

例えば、三条西家、飛鳥井家など歌道の家々によって、その書式や散らし方が異なります。

最も多く使われたのは、三十六歌仙、つまり奈良朝末期から平安朝にかけての有名な三十六人の歌人の秀歌を1枚1首ずつ書いて、三十六枚を屏風に貼ったり、歌合せ式に左右に分けて、一双の屏風に貼りこむということまで行われています。

江戸時代に入ると、本阿弥光悦は嵯峨の角倉素庵の工房で、華麗な色紙をつくって書いています。

これらの料紙は、現在「嵯峨本」によって、多くの遺品を伝えています。

その金銀泥の下絵は、俵屋宗達の絵筆であろうと推定されており、色紙の料紙そのものが、書かれている光悦の書とともに珍重されています。